この記事は、企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している会社員や公務員の方、または人事・総務担当者の方に向けて書かれています。

企業型確定拠出年金の「スイッチング」とは何か、そのやり方や注意点、よくある失敗例まで、初心者にもわかりやすく解説します。

資産運用の見直しやリバランスを検討している方が、安心してスイッチングを行えるよう、実践的な情報をまとめました。

目次

企業型確定拠出年金スイッチングとは?

企業型確定拠出年金のスイッチングとは、これまで積み立ててきた資産を別の運用商品に預け替える手続きのことです。

運用状況やライフステージの変化に合わせて、資産配分を見直すために活用されます。

スイッチングは、投資信託や定期預金など、複数の運用商品を組み合わせている場合に特に重要です。

適切なタイミングでスイッチングを行うことで、リスクを抑えたり、利益を確定したりすることが可能になります。

企業型確定拠出年金の基本

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、企業が従業員のために掛金を拠出し、従業員自身が運用商品を選んで資産を増やしていく年金制度です。

運用成果によって将来受け取る年金額が変動するため、加入者自身の運用判断が重要となります。

毎月の掛金の配分や、積み立てた資産の運用先を自分で選ぶことができるのが特徴です。

また、税制優遇も受けられるため、老後資産形成の有力な手段となっています。

- 企業が掛金を拠出

- 従業員が運用商品を選択

- 運用成果で将来の年金額が決定

- 税制優遇あり

スイッチングの基本概念

スイッチングとは、すでに積み立てた資産を別の運用商品に移し替えることを指します。

たとえば、株式型の投資信託から債券型や元本確保型商品へ資産を移す場合などが該当します。

スイッチングは、運用商品の値動きや経済状況、ライフプランの変化に応じて柔軟に資産配分を調整するための重要な手段です。

配分変更(今後の掛金の振り分け変更)とは異なり、すでに積み立てた資産自体を動かす点が特徴です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| スイッチング | 積み立て済み資産の運用先を変更 |

| 配分変更 | 今後の掛金の運用先を変更 |

なぜスイッチングが必要になるのか?

スイッチングが必要になる主な理由は、資産配分のバランスが崩れたり、運用環境が大きく変化した場合です。

たとえば、株式市場の急落や金利の変動、ライフステージの変化(結婚・出産・退職前など)により、リスク許容度が変わることがあります。

また、運用商品のパフォーマンスが期待外れの場合や、利益確定をしたい場合にもスイッチングが有効です。

定期的な見直しを行うことで、長期的な資産形成をより安定させることができます。

- 資産配分のバランス調整

- 運用環境の変化への対応

- ライフステージの変化

- 利益確定や損失回避

企業型確定拠出年金のスイッチング方法

企業型確定拠出年金のスイッチングは、インターネットやコールセンターを通じて手続きが可能です。

多くの運営管理機関が専用のウェブサイトやアプリを提供しており、ログイン後にスイッチングの申請ができます。

手続きの流れや必要書類、注意点を事前に確認しておくことで、スムーズに資産の預け替えが行えます。

また、スイッチングには反映までに数日かかる場合があるため、タイミングにも注意が必要です。

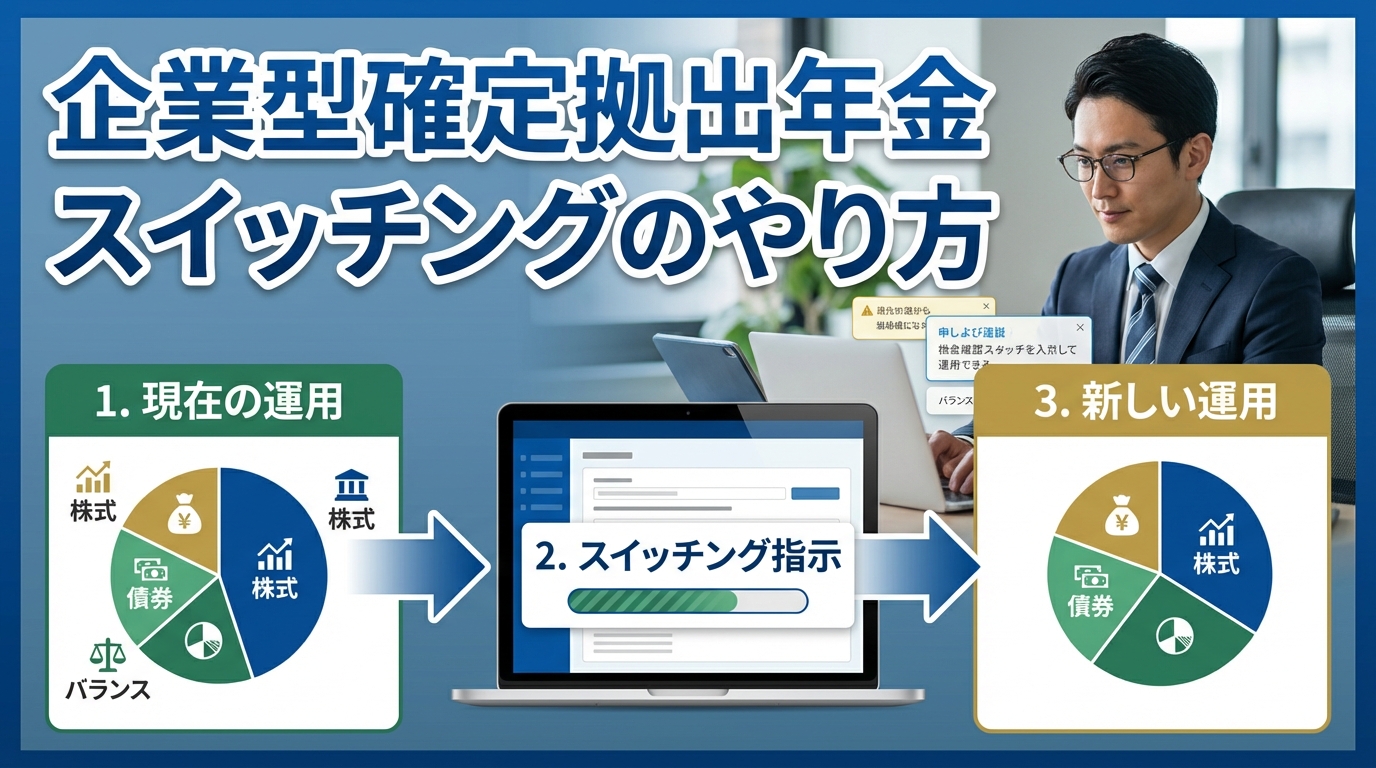

スイッチングの手続きの流れ

スイッチングの手続きは、まず運営管理機関のウェブサイトやアプリにログインし、現在保有している運用商品の一覧を確認します。

次に、売却したい商品と購入したい商品を選択し、スイッチングの割合や金額を指定します。

内容を確認し、申請を完了させると、数日以内に資産の移し替えが反映されます。

一部の運営管理機関では、郵送や電話での手続きも可能です。

- ウェブサイトやアプリにログイン

- 保有商品の確認

- 売却・購入商品の選択

- スイッチング割合の指定

- 申請・完了

運用方法の選択肢

スイッチングで選べる運用商品には、株式型・債券型・バランス型の投資信託や、元本確保型の定期預金・保険商品などがあります。

それぞれリスクやリターンが異なるため、自分のリスク許容度や運用目的に合わせて選択することが大切です。

また、複数の商品を組み合わせて分散投資を行うことで、リスクを抑えながら安定した運用を目指すことができます。

運用商品の特徴をよく理解し、適切な配分を心がけましょう。

| 運用商品 | 特徴 |

|---|---|

| 株式型投資信託 | 高リスク・高リターン |

| 債券型投資信託 | 中リスク・中リターン |

| バランス型投資信託 | 分散投資でリスク低減 |

| 元本確保型商品 | 低リスク・低リターン |

必要な書類と注意事項

スイッチングの手続きには、基本的に特別な書類は不要ですが、運営管理機関によっては本人確認書類や申請書が必要な場合もあります。

また、スイッチングの申請後はキャンセルできないことが多いため、内容をよく確認してから手続きを進めましょう。

一度に大きな金額を動かす場合は、リスクやタイミングにも十分注意が必要です。

手続きの詳細や注意点は、各運営管理機関の公式サイトで必ず確認してください。

- 基本的に書類不要(ネット手続きの場合)

- 本人確認が必要な場合あり

- 申請後のキャンセル不可が多い

- 運営管理機関の案内を確認

スイッチングのタイミング

スイッチングのタイミングは資産運用の成果に大きく影響します。

市場の動向や自身のライフステージ、リスク許容度の変化に応じて適切なタイミングを見極めることが重要です。

特に大きな相場変動時や、退職が近づく50代以降は慎重な判断が求められます。

また、定期的なリバランスも資産の安定運用には欠かせません。

焦って頻繁にスイッチングを行うのではなく、計画的に実施することが成功のポイントです。

暴落前後のスイッチングの考え方

市場が暴落した際に慌ててスイッチングを行うと、損失を確定させてしまうリスクがあります。

暴落前にリスク資産を減らすのは難しいため、普段からリスク許容度に合った資産配分を心がけることが大切です。

暴落後は、安値で優良資産を買い増すチャンスにもなり得ますが、感情に流されず冷静に判断しましょう。

長期的な視点で運用を続けることが、結果的に資産形成の成功につながります。

- 暴落時は慌てて売却しない

- 普段からリスク管理を徹底

- 暴落後の買い増しは慎重に

50代でスイッチングする際の注意点

50代になると退職や年金受給が近づくため、資産の安全性を重視した運用が求められます。

リスクの高い商品から元本確保型商品へのスイッチングを検討する方も多いですが、タイミングを誤ると大きな損失を被る可能性もあります。

一度に全額を移すのではなく、段階的にスイッチングを行うことでリスクを分散できます。

また、受給開始時期や必要な資金額も考慮して計画的に進めましょう。

- 安全性重視の資産配分へ

- 段階的なスイッチングが有効

- 受給時期・必要資金を考慮

一般的なリバランスの方法

リバランスとは、当初決めた資産配分に戻すためにスイッチングを活用する方法です。

例えば、株式の比率が上昇した場合に一部を債券や元本確保型商品に移すことで、リスクをコントロールできます。

年に1回など定期的にリバランスを行うことで、長期的な資産運用の安定性が高まります。

自動リバランス機能を提供している運営管理機関もあるので、活用を検討しましょう。

- 定期的な資産配分の見直し

- リスクコントロールに有効

- 自動リバランス機能も活用可能

スイッチングのメリット

スイッチングには、資産配分の見直しや利益確定、リスクコントロールなど多くのメリットがあります。

運用環境や自身の状況に応じて柔軟に対応できるため、長期的な資産形成において重要な役割を果たします。

適切なタイミングと方法でスイッチングを行うことで、資産の成長と安定を両立させることが可能です。

資産配分の見直しが持つメリット

資産配分の見直しは、リスクとリターンのバランスを最適化するために不可欠です。

市場環境やライフステージの変化に合わせてスイッチングを行うことで、過度なリスクを回避しつつ、安定した運用成果を目指せます。

また、分散投資を徹底することで、特定資産の値動きによる影響を抑えることができます。

- リスクとリターンの最適化

- 分散投資の徹底

- 市場変化への柔軟な対応

利益確定のタイミング

スイッチングを活用することで、運用益が出ているタイミングで利益を確定し、元本確保型商品などに移すことができます。

これにより、せっかく得た利益を市場の急変で失うリスクを減らせます。

利益確定のタイミングを見極めるには、定期的な運用状況のチェックが欠かせません。

- 利益を確実に守る

- 市場急変時のリスク回避

- 定期的なチェックが重要

長期的な資産運用の視点から

長期的な資産運用では、経済環境や自身の状況に応じて柔軟に資産配分を調整することが成功のカギです。

スイッチングを活用することで、リスクを抑えつつ安定したリターンを目指せます。

また、長期運用の中で複利効果を最大限に活かすためにも、定期的な見直しとスイッチングが重要です。

- リスク抑制と安定運用

- 複利効果の最大化

- 柔軟な資産配分調整

スイッチングのデメリット

スイッチングには多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

手数料や税金の問題、タイミングを誤ることで損失を被るリスク、また頻繁なスイッチングによる運用効率の低下などが挙げられます。

これらのデメリットを理解し、慎重に判断することが大切です。

特に長期運用を前提とした企業型確定拠出年金では、短期的な値動きに惑わされず、計画的な運用を心がけましょう。

手数料や税金について

企業型確定拠出年金のスイッチング自体には、基本的に手数料はかかりませんが、運用商品によっては信託報酬などのコストが発生します。

また、確定拠出年金口座内でのスイッチングは非課税ですが、受給時には課税対象となるため、将来の税金も考慮しておく必要があります。

コストや税制の仕組みを理解し、無駄なスイッチングを避けることが重要です。

- スイッチング自体の手数料は基本無料

- 信託報酬などの運用コストに注意

- 受給時の税金も考慮

不利益を生む可能性

スイッチングのタイミングを誤ると、安値で売却して損失を確定させてしまうことがあります。

また、頻繁にスイッチングを繰り返すことで、長期的なリターンが低下するリスクもあります。

感情に流されず、冷静に判断することが大切です。

市場の短期的な変動に一喜一憂せず、長期的な視点で運用を続けましょう。

- タイミングを誤ると損失確定

- 頻繁なスイッチングはリターン低下

- 感情的な判断は避ける

しないほうがいいケース

スイッチングをしないほうが良いケースもあります。

例えば、長期的な資産形成を目指している場合や、運用商品のパフォーマンスが安定している場合は、無理にスイッチングを行う必要はありません。

また、市場が大きく下落した直後に慌てて売却するのは避けるべきです。

自分の運用方針やリスク許容度に合った資産配分を維持することが大切です。

- 長期運用を重視する場合

- 運用商品が安定している場合

- 市場急落時の慌てた売却はNG

企業型と個人型の違い

企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金(iDeCo)は、どちらも自分で運用商品を選び資産形成を行う制度ですが、加入資格や拠出方法、運用商品の選択肢などに違いがあります。

それぞれの特徴を理解し、自分に合った制度を選ぶことが重要です。

iDeCoとの比較

iDeCoは個人が任意で加入できる年金制度で、掛金の上限や税制優遇、運用商品の選択肢などが企業型DCと異なります。

企業型DCは企業が掛金を拠出し、従業員が運用する仕組みです。

両者の違いを理解し、ライフプランに合わせて活用しましょう。

| 項目 | 企業型DC | iDeCo |

|---|---|---|

| 加入資格 | 企業の従業員 | 個人(自営業・会社員・公務員等) |

| 掛金拠出 | 企業 | 個人 |

| 運用商品 | 企業ごとに異なる | 金融機関ごとに異なる |

制度の違いと利用方法

企業型DCは企業が制度を導入し、従業員が自動的に加入するケースが多いのに対し、iDeCoは個人が自ら申し込む必要があります。

また、掛金の上限や受給開始年齢、税制優遇の内容も異なります。

両制度を併用できる場合もあるため、自分の状況に合わせて最適な利用方法を検討しましょう。

- 企業型DCは企業主導、iDeCoは個人主導

- 掛金や受給のルールが異なる

- 併用可能なケースもある

選択肢の多様性

企業型DCは企業ごとに運用商品のラインナップが異なり、選択肢が限られる場合があります。

一方、iDeCoは金融機関ごとに多様な商品が用意されており、より自由度の高い運用が可能です。

自分の投資方針やリスク許容度に合った商品を選ぶことが、資産形成の成功につながります。

- 企業型DCは選択肢が限定的

- iDeCoは商品ラインナップが豊富

- 自分に合った商品選びが重要

よくある失敗例とその回避策

企業型確定拠出年金のスイッチングでは、タイミングや商品選択を誤ることで思わぬ損失を被ることがあります。

よくある失敗例を知り、事前に対策を講じることで、リスクを最小限に抑えた運用が可能です。

ここでは、代表的な失敗例とその回避策について詳しく解説します。

タイミングを誤った場合の影響

スイッチングのタイミングを間違えると、安値で売却して損失を確定させたり、高値で買い直してしまうことがあります。

特に市場が大きく動いた直後に感情的に判断すると、長期的なリターンを損なうリスクが高まります。

冷静に市場動向を見極め、計画的にスイッチングを行うことが大切です。

- 感情的な判断を避ける

- 長期的な視点を持つ

- 定期的な見直しを心がける

投資信託の選択ミス

運用商品の選択を誤ると、期待したリターンが得られないだけでなく、リスクが過度に高まる場合もあります。

過去の実績だけで選ぶのではなく、商品の特徴やリスク、コストを十分に比較検討しましょう。

分散投資を意識し、複数の商品を組み合わせることも重要です。

- 商品の特徴やリスクを確認

- コストも比較する

- 分散投資を徹底する

一般的な失敗から学ぶ

多くの人が陥りがちな失敗には、頻繁なスイッチングや情報不足による判断ミスがあります。

運用方針を明確にし、必要以上に商品を入れ替えないことが成功のポイントです。

また、定期的に情報収集を行い、制度や市場の変化に柔軟に対応できるようにしましょう。

- 運用方針を明確にする

- 頻繁なスイッチングは避ける

- 情報収集を怠らない

スイッチング後の管理方法

スイッチングを行った後も、資産運用の管理は継続的に必要です。

運用状況の定期的なチェックや、必要に応じた見直しを行うことで、長期的な資産形成をより確実なものにできます。

ここでは、スイッチング後の管理ポイントについて解説します。

資産運用の見直しポイント

スイッチング後は、資産配分が自分のリスク許容度や目標に合っているかを再確認しましょう。

市場環境やライフステージの変化に応じて、必要に応じて再度スイッチングや配分変更を検討することも大切です。

また、運用商品のパフォーマンスやコストも定期的にチェックしましょう。

- 資産配分の再確認

- 市場やライフステージの変化に対応

- 商品のパフォーマンス・コストをチェック

定期的な運用状況のチェック

年に1回など定期的に運用状況を確認し、当初の目標や資産配分から大きくずれていないかをチェックしましょう。

必要に応じてリバランスやスイッチングを行うことで、リスクをコントロールしやすくなります。

また、運営管理機関のレポートやWEBサービスを活用するのもおすすめです。

- 定期的な運用状況の確認

- リバランスの実施

- 運営管理機関のサービス活用

長期的な視点を持った日々の運用

短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で資産運用を続けることが大切です。

目先の利益や損失にとらわれず、計画的に資産形成を進めましょう。

また、ライフイベントや経済環境の変化にも柔軟に対応できるよう、日々の情報収集と見直しを心がけてください。

- 長期的な視点を持つ

- 計画的な資産形成

- 情報収集と柔軟な対応

まとめ:スイッチングのポイント

企業型確定拠出年金のスイッチングは、資産運用の成果を大きく左右する重要な手続きです。

メリット・デメリットや失敗例を理解し、計画的かつ冷静に実施することが成功のカギとなります。

定期的な見直しと長期的な視点を持ち、安定した資産形成を目指しましょう。

成功するためのチェックリスト

- スイッチングの目的を明確にする

- リスク許容度や目標に合った資産配分を維持

- タイミングを焦らず冷静に判断

- 運用商品の特徴やコストを確認

- 定期的な見直しを実施

今後の資産形成に向けて

企業型確定拠出年金のスイッチングを上手に活用することで、将来の資産形成をより確実なものにできます。

自分自身のライフプランや市場環境に合わせて柔軟に対応し、長期的な視点で運用を続けていきましょう。

不安な場合は、専門家や運営管理機関に相談するのもおすすめです。